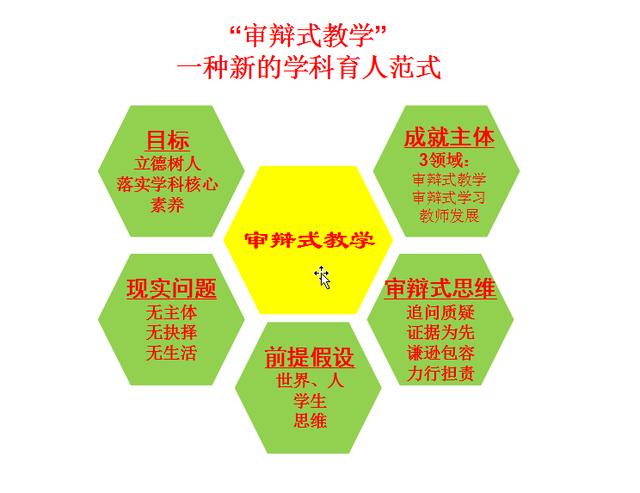

第二节 指向实践的教学是完成教育使命的路径

一、指向实践的教学应有的特质

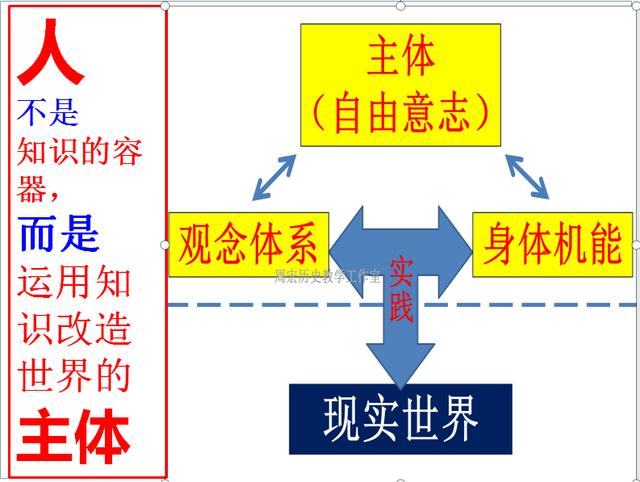

二、尊重主体

三、赋能主体

四、发展主体

五、教学行为分析

指向实践的教学应该是什么样?

|

要求 |

教学行为 |

负面行为 |

|

尊重主体 帮助学生通过学习获得优化自身生活的能力,揭示所学内容与学生个人发展之间的意义关联,关照学生的即时要求。 |

揭示所学内容与主体优化生活意愿之间的关联。 在教学进程能接受的限度内对学生个体的关切予以回应。 |

无主体(所学内容与学生个人发展之间无意义关联,教学无法对学生个体生活形成价值与意义) |

|

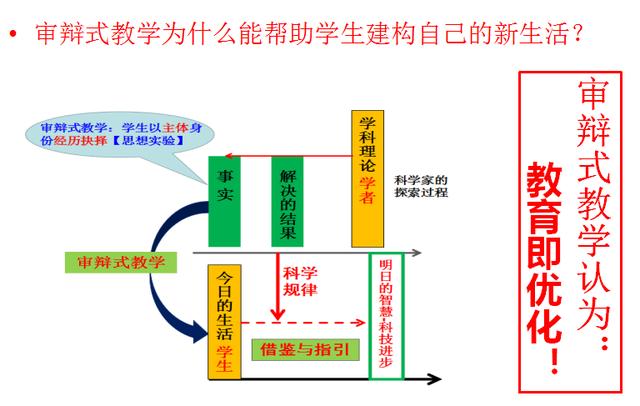

赋能主体 引导学生掌握知识的基础上,运用知识,做出合理抉择,实现学生自身生活实践的优化。 |

展示方法,提供借鉴。鼓励表达,激发思考。挖掘亮点,及时反馈。鼓励学生将所学方法向解决自身问题迁移。 |

无抉择(教学内容无法促进学生对自身生活的操控,未提供可行的方法借鉴,所学内容与学生生活两张皮) |

|

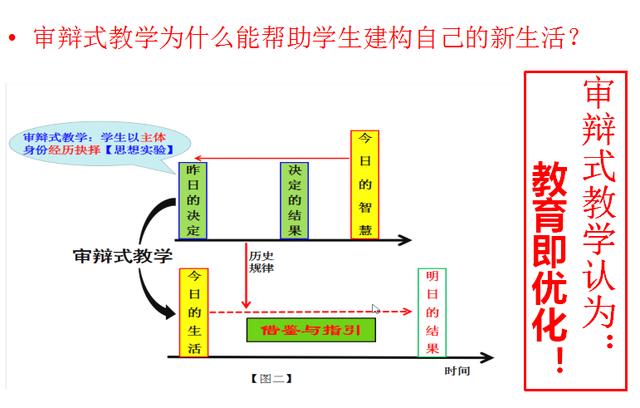

发展主体 实现主体意识的优化,活出主体的自觉性与主动性。 |

从所学内容中对历史选择背后所透露出的价值观念进行揭示,通过对话探知调整学生原有的价值观念与个性倾向,多角度揭示历史人物的影响,对学生进行熏陶。 |

无生活(主体发展是在生活实践中实现的。学生看不到所学内容与自身生活的关联,从而使教学失去影响力,致使促进学生主体方向选择、品格形成的使命悬空。) |

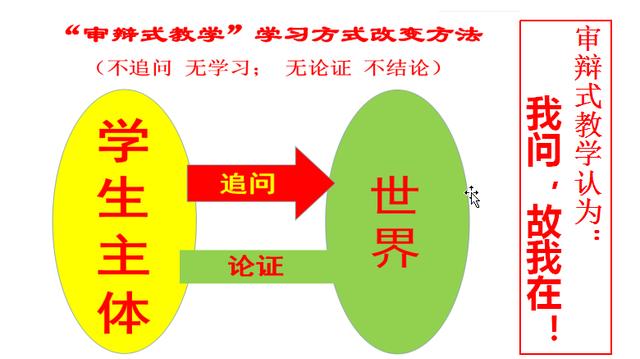

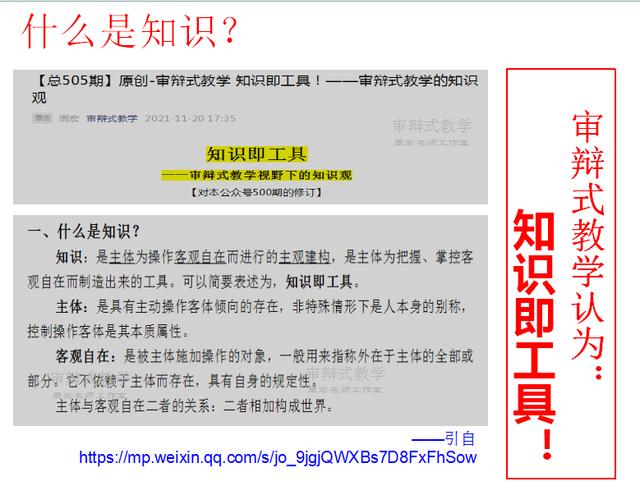

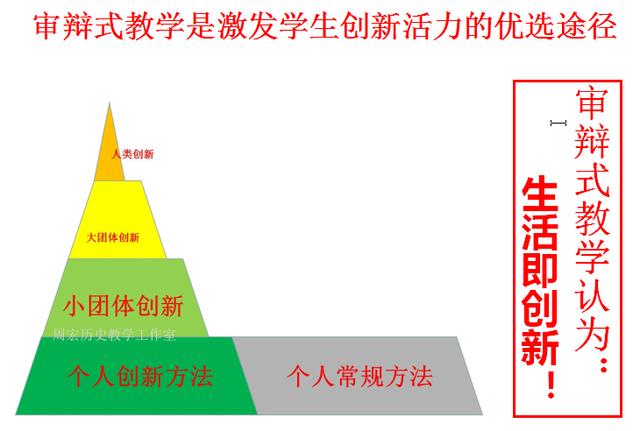

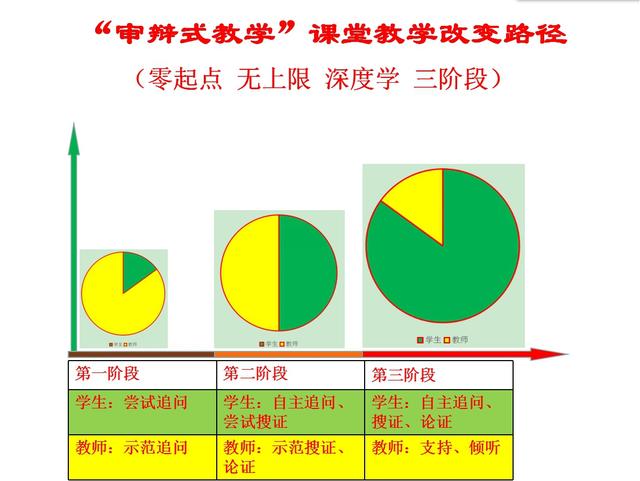

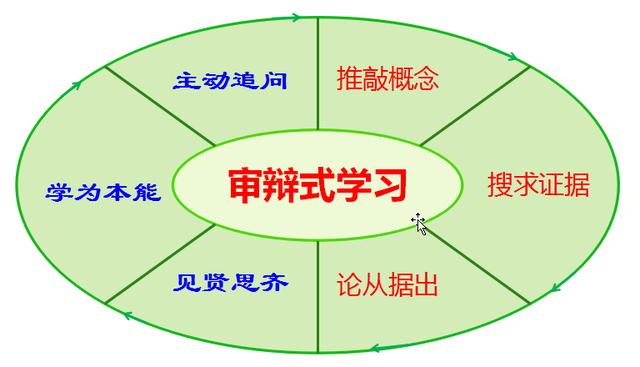

如何在教学中拒绝负面行为?使教学真正为学生创造更美好的生活奠基?答案是开展审辩式教学。

............试读结束............

查阅全文加微信:3231169 如来写作网:gw.rulaixiezuo.com(可搜索其他更多资料) 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3231169@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3231169@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.wuxingwenku.com/8720.html